文丨化妝品報記者 丁加林

“弗洛伊德”之死正在引發全球范圍內的反種族歧視風波,“黑”與“白”這兩個詞語,也成為了歐美公共話題討論時的雷區。而一些始料不及的后果,也開始波及全球化妝品領域。

首先是黑人牙膏。6月17日,美國日化巨頭高露潔稱正在與合作伙伴協商,考慮給中國牙膏品牌“黑人牙膏”改名。

“黑人”不能叫,“美白”也不能說。

6月25日,聯合利華集團宣布將在其銷售的護膚產品中刪除“美白”之類的詞語,6月27日,歐萊雅集團也決定刪除“美白”之類的詞匯。這一全球最大化妝品集團在聲明中稱“決定從所有改善膚色的產品中刪除‘美白’‘白皙’‘亮白’等詞語。”

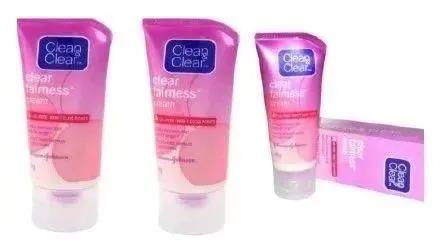

“認錯”最徹底的當然還是美國公司。美國強生集團為“聲援種族平等”,直接宣布停售、停產集團旗下可伶可俐的Clear Fairness美白系列、露得清的Fine Fairness美白系列產品。實際上這兩款產品并未在美國銷售,而是在中東、亞洲銷售。

美國和歐洲化妝品公司,在他們的本土市場上這么做,當然可以理解。畢竟,美國和歐洲發達國家多有著黑奴貿易原罪,如今又存在著多種族融合并存的現實。背負著內疚和穩定的現實考量,種族主義是歐美媒體和公共話題中絕對不能觸碰的高壓線。

所以美國不能說“黑人”,法國不能報道罪犯的種族,將阿拉伯裔和非裔罪犯叫“郊區青年”,這些在我們看起來矯枉過正的滑稽行為,是他們的“政治正確”,我們看到了笑一笑就好。

但如果歐美化妝品公司想要把這種政治正確,強加到中國市場上,要“黑人牙膏”改名,不僅同樣占股50%的好來集團恐怕不會同意,市場恐怕也會對改名后的黑人牙膏投上反對票。

畢竟,黑人牙膏是一個土生土長的中國品牌,最早于1933年由寧波商人嚴柏林、嚴中立兄弟創建于上海。1985年,高露潔以5000萬美元價格收購好來化工(黑人牙膏品牌所有公司)50%的股份,黑人牙膏這才多了一半的外資身份背景。

黑人的品牌名,也只是利用了人們對黑人皮膚黝黑而牙齒雪白的印象。在中國的公共語境下,完全沒有歧視的意思。而一旦改名不用“黑人”,這個品牌未來還能否在中國和東南亞市場站得住,還很難說。

至于“美白”,歐美反對者認為跨國公司為了銷售美白產品,通過營銷廣告助推了以白為美的審美觀,這種審美觀對“黑人”造成了歧視。

然而在中國乃至東亞,這種觀點是站不住腳的。幾千年前,東亞在還不知“白人”、“黑人”為何物的年代,就樹立起了以白為美的審美觀。中國女性崇尚“一白遮三丑”,古代女性為了追求美白會服用珍珠粉,冰肌雪膚、膚如凝脂,成語中盡是對女性白皙膚色的推崇。而在江戶時代的日本,女性用米粉來美白臉部。有一句日本諺語是:“白皮膚可以彌補一個人的七種缺陷。”

不只是女性,中國古代美男子的標志,也是“白面頗有髯”,也就是臉白、有胡須。所以以白為美,在中國乃至東亞都是自古至今男女老幼通用的審美標尺。”這一審美與種族無關,更與黑人或白人無關。

在這樣的背景下,歐美化妝品公司如果真的尊重全世界范圍的民族和文化多元化、多樣性,就應該同樣尊重和正視東亞人的文化和審美。一桿子打死,在所有市場下架停產美白產品、去除美白宣稱,是無視東亞市場消費者的需求,雖然不能說是在“種族歧視”東亞人,但最起碼是從經濟行為上“歧視”了東亞消費市場。

中國消費者當然不喜歡這樣的“歧視”,這意味著市場上美白產品的選擇又少了。而中國乃至日韓的化妝品企業肯定是歡迎的:沒有歐美那一套“政治正確”的沉重包袱,“黑”和“白”,也不是什么禁忌詞匯,而只是它字面上本來的意思。美白市場海闊憑魚躍,不亦快哉!