近一個月來,反種族歧視是國際上的熱門話題,許多國際廠商也以此為契機反觀自家品牌,進行產品線的調整。聯合利華、歐萊雅、強生等廠商已發布聲明取消美白產品線,或改變類似產品線的溝通和定位。此舉將對中國市場產生怎樣的影響呢?

美白功能整體表現不佳

美白功能中,本土品牌銷額占比最大,為37%,歐美品牌次之為27%。歐美品牌取消或減少美白產品,釋放了部分美白需求,對本土和日韓品牌來講是利好消息。但需要注意的是近年來,美白功能整體表現不佳,近一年中對比上一年滲透率和銷售額均有下跌。本土或日韓品牌要吸收歐美品牌的需求,仍然不是易事。

消費者升級對“美”的解讀

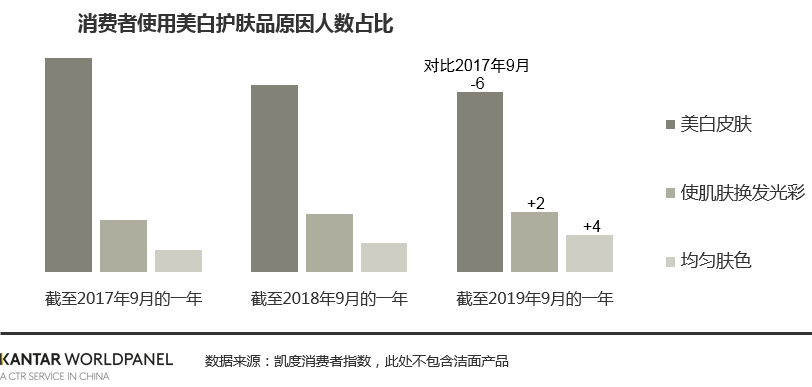

其實在中國,美白這一概念也面臨著挑戰。消費者對于”美”的解讀,正由單純的“以白為美”,向“多樣化的自然、健康膚色”升級。在凱度消費者指數個護使用樣組,消費者記錄的使用美白產品的原因中,“美白皮膚”的比例正逐年下跌,而“均勻膚色”、“使肌膚換發光彩”正成為新的美白相關追求。

對于歐美品牌來說,溝通均勻光彩的肌膚而不是顏色上的白,是美白產品線的調整路線。對其他想要抓住美白的品牌,如何平衡大而衰退的白和小而美的均勻光彩,也是需要考慮的問題。

“抗衰老”更受歡迎

那么在現在中國面部護膚品市場中,怎樣的功效更受到消費者歡迎呢?答案是抗衰老。已有超過一半的護膚品消費者每年都會購買至少一件抗衰老功效的產品,從銷售額的角度,近一年抗衰老實現了雙位數增長。

為了更好的反映抗衰老中的趨勢,凱度消費者指數對其進行了更加細致的子功能切分,包括抗皺淡紋、提拉緊致、修復等。在近一年中,我們看到抗衰老中功效追求正在細化:有更明確的功效溝通的子功能均獲得了不錯的增長,而僅僅泛泛地溝通“抗衰老”的產品,則呈現下跌。

無論是美白受到的沖擊還是抗衰老的細化,都源自消費者對護膚品功效認識的成熟。品牌需要更加深入了解消費者的需求升級路徑,了解他們的所買所想,來打破困局,尋找增長風口。