文丨化妝品本報記者 聞強

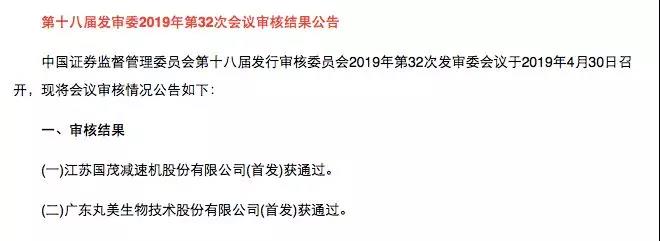

4月30日,中國證監會召開第十八屆發審委2019年第32次工作會議,審核通過了廣東丸美生物技術股份有限公司的IPO申請。這意味著,丸美的上市路取得實質性進展。

2014年,丸美首次申請IPO,卻在2016年遭證監會主板發審委拒絕;2017年,丸美再次沖刺IPO,又于2018年7月被證監會“取消審核”;此后,丸美向證監會說明情況,上市申請最終于近日獲審核通過。

無獨有偶,廣發證券股份有限公司也于4月中旬發布了關于上海麗人麗妝化妝品股份有限公司輔導工作總結報告。報告表示,麗人麗妝IPO輔導工作已取得了良好效果,達到了輔導計劃的目標要求。這也透露出,在2018年1月IPO被否的麗人麗妝或將再度排隊沖刺。

事實上,近年來本土美妝企上市的熱情高漲,但其經歷只能用“坎坷”來形容。目前,僅有拉芳家化、珀萊雅、御家匯、名臣健康以及遭遇多次問詢的丸美等幾家企業成功登陸股票市場,而像麗人麗妝、毛戈平、安婕妤、相宜本草等企業目前均未能如愿上市。

透過本土日化企業這些年的上市歷程不難發現,它們身上出現的一些共性問題成為證監會在審核時關注的要點。

第一,線下經銷模式的合理性。

IPO路上,大多數本土化妝品企業賴以生存的經銷模式一直是話題的中心和焦點。資料顯示,2011年前后,服裝、建材、家居用品、日用品等行業企業上市申報陡然增加,這些行業中有相當一部分采取加盟商、經銷商模式。而在加盟和經銷模式的企業申報中,偷稅漏稅,以及企業自身財務數據真實性、信息披露質量等問題較為明顯。也因此,證監會會對主要采用經銷商模式的IPO企業申報資料開始重點關注。

關注的細節包括經銷的資金結算方式、收入確認的核算方式;經銷商的經銷模式、如何控制與經銷商的結算風險、如何確定支付的代理費用,主要客戶之間是否存在潛在競爭關系;發行人與各經銷商是否具有關聯關系、發行人對經銷商的管理措施、銷售的產品及售后服務質量如何保證;主要經銷商報告期當期銷售量與存貨的比例,是否存在產品在經銷商渠道庫存化現象等。

一句話概括就是,品牌與經銷商之間的關系是否良性、合理。而對經銷模式解釋和說明不足,正是丸美此前被否的主要原因之一。

第二,線上美妝企業渠道的多元化。

與傳統日化企業不同的是,以電商為主要銷售渠道的線上美妝企業面臨的則是渠道過于單一的問題。

我們對比麗人麗妝以及御家匯會發現,二者除了經銷商和品牌方的角色區別之外,對單一渠道的依賴程度的不同是導致二者IPO結果不同的重要原因。

此前,麗人麗妝IPO被否的一大因素便是過度依賴阿里。據了解,麗人麗妝在申請IPO時超過九成的銷售業績依靠阿里旗下的天貓平臺實現。這也就意味著,未來若天貓及淘寶在電商平臺領域的影響力下降,或天貓及淘寶的平臺管理政策發生不利變化,亦或公司與天貓及淘寶的合作關系發生改變,都將對公司的經營業績產生一定的不利影響。

而御家匯在銷售渠道上顯然更為多元。2014-2016年度,御家匯在天貓、唯品會兩大電子商務平臺的營業收入總和占當年主營業務收入的比重分別為64.26%、61.21%、57.35%,占比較為集中但呈現出明顯下滑的態勢。此外,其自主開發的 “御泥坊”APP在銷售總額上,名列御家匯旗下所有網絡店鋪第二,僅次于天貓“御泥坊旗艦店”。

即便如此,御家匯也意識到線上渠道的過高的占比會給企業帶來不利影響。因此自2015年開始逐步開拓線下銷售渠道,發展線下經銷商。御家匯此前發布招股書表明,其共擁有9家線下直營門店,51家線下經銷商, 2015-2016年度,線下渠道收入占其主營業務收入的比重為2.75%和6.42%,份額提升明顯。

第三,毛凈利水平以及銷售費用占比的合理性。

資料顯示,麗人麗妝在2014、2015、2016年三年間的凈利潤率分別只有0.8%、2.7%、4.0%。凈利潤空間狹窄,是制約麗人麗妝資本之路的主要原因。麗人麗妝在招股書中也表示,由于買斷銷售模式要求麗人麗妝承擔店鋪運營、營銷推廣和人力成本,麗人麗妝有著較大的資金壓力。

而此前丸美IPO被否的一個細節是,證監會注意到丸美在2012-2014年間出現了銷售費用波動較大的情況,并要求丸美作進一步說明。

事實上,當前的化妝品行業仍是營銷驅動型行業,用于產品的銷售費用支出較大,其中包括廣告、代言、渠道支持等。銷售費用占比過高或者波動過大也就意味著可能為公司的多元化發展埋下隱患,以至于無法獲得投資者的長期信賴。

比如,在麗人麗妝花費2200萬簽下papi醬的2016年,其全年總利潤也僅有8000余萬元。

第四,經營品牌的影響力。

事實上,從體量、市場占有率、盈利水平來看,成功上市的拉芳在洗護發市場上并沒有絕對的優勢,甚至于其70%以上的收入來源于經銷渠道。與此類似的還有登陸深交所的名臣健康。這兩家企業都擁有較為核心的品牌拉芳以及蒂花之秀,其知名度以及市場基礎、影響力是促使兩家企業成功過審的重要因素。

受限于中國本土美妝市場的生態環境以及證監會對于上市企業的審核要求,也促使不少公司嘗試曲線上市。

一類是互聯網企業青睞的境外股票市場。

比如,前不久在美國納斯達克上市的如涵控股。在業內人士看來,這家企業存在毛利不高,營銷費用高達1.5億;對單一網紅過度依賴;模式難復制等多方面的弊病。因此即便在美股登錄,如涵首日破發暴跌37%,足以說明外國資本市場對其信心缺缺。

還有如于近日同樣在美股上市的云集電商,雖然業績不俗,但“傳銷”嫌疑、以及類似于的微商的銷售模式也備受爭議。而按照當前證監會的審核要求,這些企業恐怕都難登A股市場。

當然,也有另一類本土傳統日化企業嘗試“借道上市”。比如,膜法世家、韓后以及諾斯貝爾等,不過從目前來看,結果似乎并不理想。