文丨孫曉燕

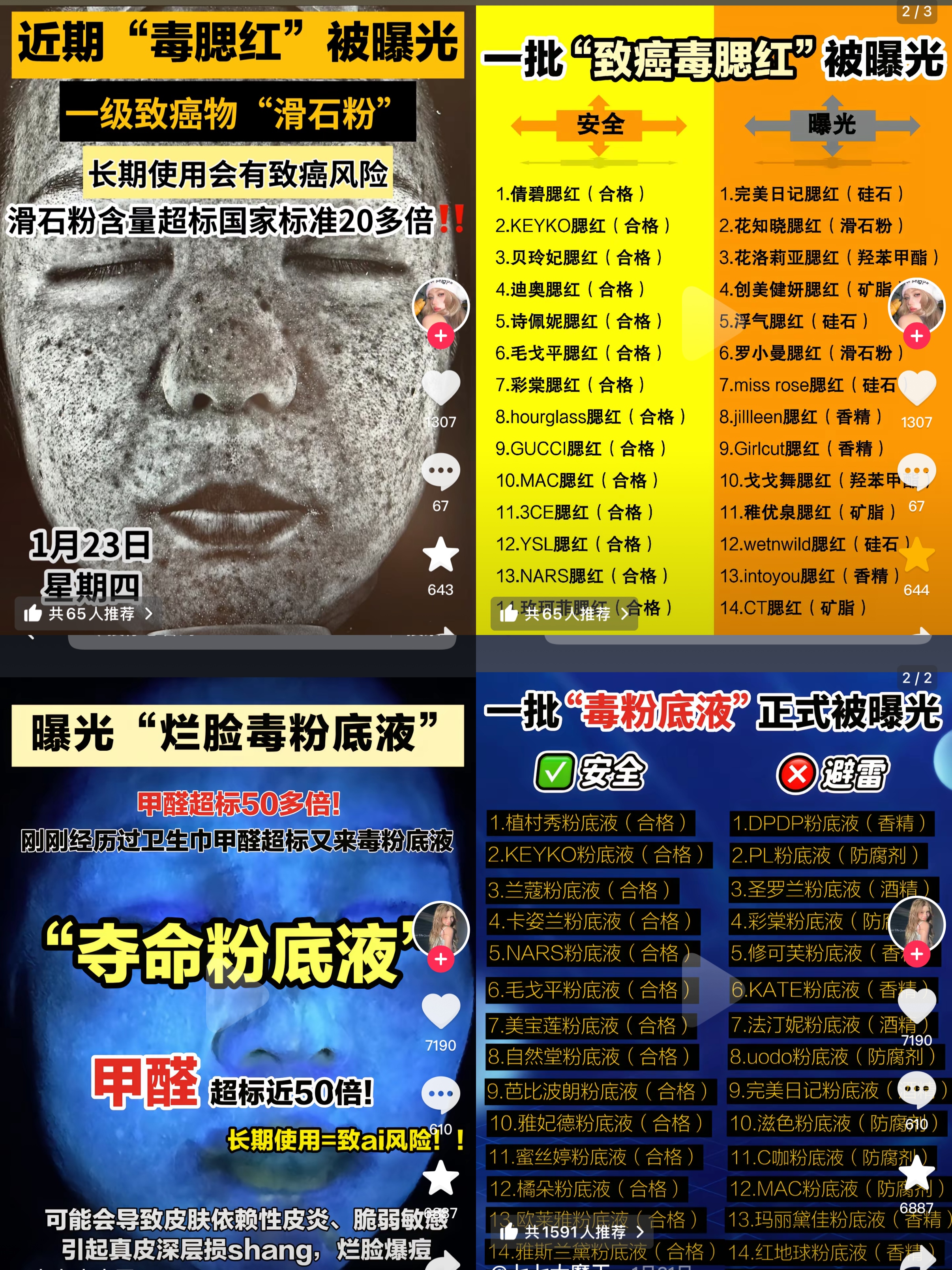

“‘毒腮紅’被曝光”“曝光‘爛臉’粉底液”“曝光‘奪命’定妝散粉”……近期,化妝品報發現,抖音平臺中出現了許多諸如此類的“化妝品紅黑榜”視頻。這些視頻的標題往往駭人聽聞,以“致癌”“滑石粉超標”“奪命”等詞語吸引眼球,發表各類化妝品紅黑榜,但并未注明事實根據。化妝品報通過藥監局查詢,也未發現與此類視頻相關的化妝品抽檢通告。△截自抖音

值得一提的是,在化妝品報走訪市場的過程中,也有不少行業人士反饋了這一現象。

01

抖音夸張式“紅黑榜”視頻層出不窮

事實上,“紅黑榜”在美妝界可謂由來已久。

在許多美妝博主的視頻中,各類“紅黑榜”類視頻往往是必做選題。在這類視頻中,博主往往會結合自身體驗、團隊測評、粉絲團評測等多個維度,從針對膚質、功效等多個維度,對如粉底、精華、散粉等某一類型的化妝品進行測評,最后得出“紅黑榜”,為其用戶進行“種草”或“避雷”。這類榜單的依據是個人的使用感受,因此結果也相對主觀,主要目的是為消費者進行購買決策時提供一定的參考。

隨著自媒體的發展,博主類型日趨多樣化,而在成分黨興起的背景下,出現了一批專業測評博主。他們通常在對化妝品成分進行更為專業的分析、檢測,從而得出“紅黑榜”,相對客觀的視頻內容深得許多消費者信賴。如抖音知名千萬測評博主@老爸評測,粉絲對其測評結果信賴度高,甚至奉為圭臬,將其作為挑選產品的重要標準。

無論是種草還是測評視頻,都應該以事實依據為基礎,為用戶提供參考性。但如文章開頭所述的紅黑榜視頻,不僅文案更“聳人聽聞”,并且沒有展示客觀證據。值得一提的是,部分視頻會簡單描述“紅黑榜”的依據,如在腮紅類視頻中,黑榜產品是由于含有滑石粉、硅石等成分;在粉底類視頻中,一些產品上黑榜的原因是由于含有香精、防腐劑、酒精等成分……僅僅根據這些“證據”,許多知名品牌產品被打為“毒化妝品”,可謂“躺著也中槍”。而眾所周知,香精、防腐劑和酒精都是多種化妝品中常用的成分,因此這樣劃分黑榜的做法,并無科學依據。

02

“拉踩”大牌,或為營銷手段

針對這類視頻在抖音的批量出現,許多業內人士在接受化妝品報采訪時的第一反應便是“營銷手段”。一方面,在這類視頻的紅榜中前幾名中,往往會出現某不知名白牌,與一眾國際大牌并列。另一方面,這類視頻粗暴地將防腐劑、酒精等成分與有毒劃等號,制造焦慮。而且事實上,這種“證據”無法站住腳。

以防腐劑為例,在安全使用范圍內,防腐劑對人體是無毒副作用的,由于化妝品成分復雜,為了保證長期穩定性,必須添加一定量的防腐劑。一位業內人士向化妝品報表示,適量使用防腐劑有助于保護產品免受微生物污染,消費者應該客觀理性地看待。同時,2015年12月通過的《化妝品安全技術規范》中對防腐劑進行了嚴苛的限量。與其相信這類“另有目的”的視頻,消費者可以通過國家藥監局網站對其使用的化妝品進行自查。

同時,這類打著“紅黑榜”噱頭的抖音視頻評論區也會出現諸如“xx(某白牌)真的很好用”等評論。因此,在大部分業內人士看來,這類視頻無疑是一種偽科普,踩一捧一的營銷手段,借助短視頻信息傳播碎片化的特性,并通過將化妝品與“致癌”等詞語聯系起來,進一步渲染情緒,達到強化傳播力度的效果。盡管評論區有消費者識破了這種套路,但被誤導的消費者也不在少數。

“類似這樣的視頻解讀,僅僅是消費用戶,甚至是自媒體‘個人的評判’,并非具備足夠的‘專業性和權威性’;一定程度上,可以理解為是‘嘩眾取寵’的內容和話題,這也是目前博流量的一種‘噱頭’,并沒有什么太多的‘價值’。”資深美妝評論人、億優美數字供應鏈平臺創始人白云虎對化妝品報表示,“就‘躺槍’的品牌而言,在評估其影響面的情況下,一方面可以向平臺申訴下架視頻;另一方面,也可以向發布視頻的人提供可靠的證據,如果沒有,也可以發出類似律師函的警告”。

這類“紅黑榜”視頻亂象的背后,也反映出平臺審核機制不完善、不嚴格的問題。在“人人都有麥克風”的時代,品牌需要聽見消費者的聲音來倒逼產品升級,消費者也需要更多的參考案例進行購買決策,“紅黑榜”視頻的出現有一定的合理性,但沒有事實根據、以營銷為目的的“紅黑榜視頻”不僅涉嫌不正當競爭,而且視頻發布者還涉嫌惡意發布虛假內容,侵害相關品牌的聲譽與形象。同時,其發布的所謂“紅黑榜”也只能帶來一時的熱度,畢竟,消費者的眼睛不會永遠被“蒙蔽”。而對于監管、平臺、企業三方來說,唯有以透明合規為核心,構建“成分安全—真實測評—理性消費”的正向循環,才能共同推動行業的可持續發展。

編輯:楊敬玲