文丨鄒欣晨

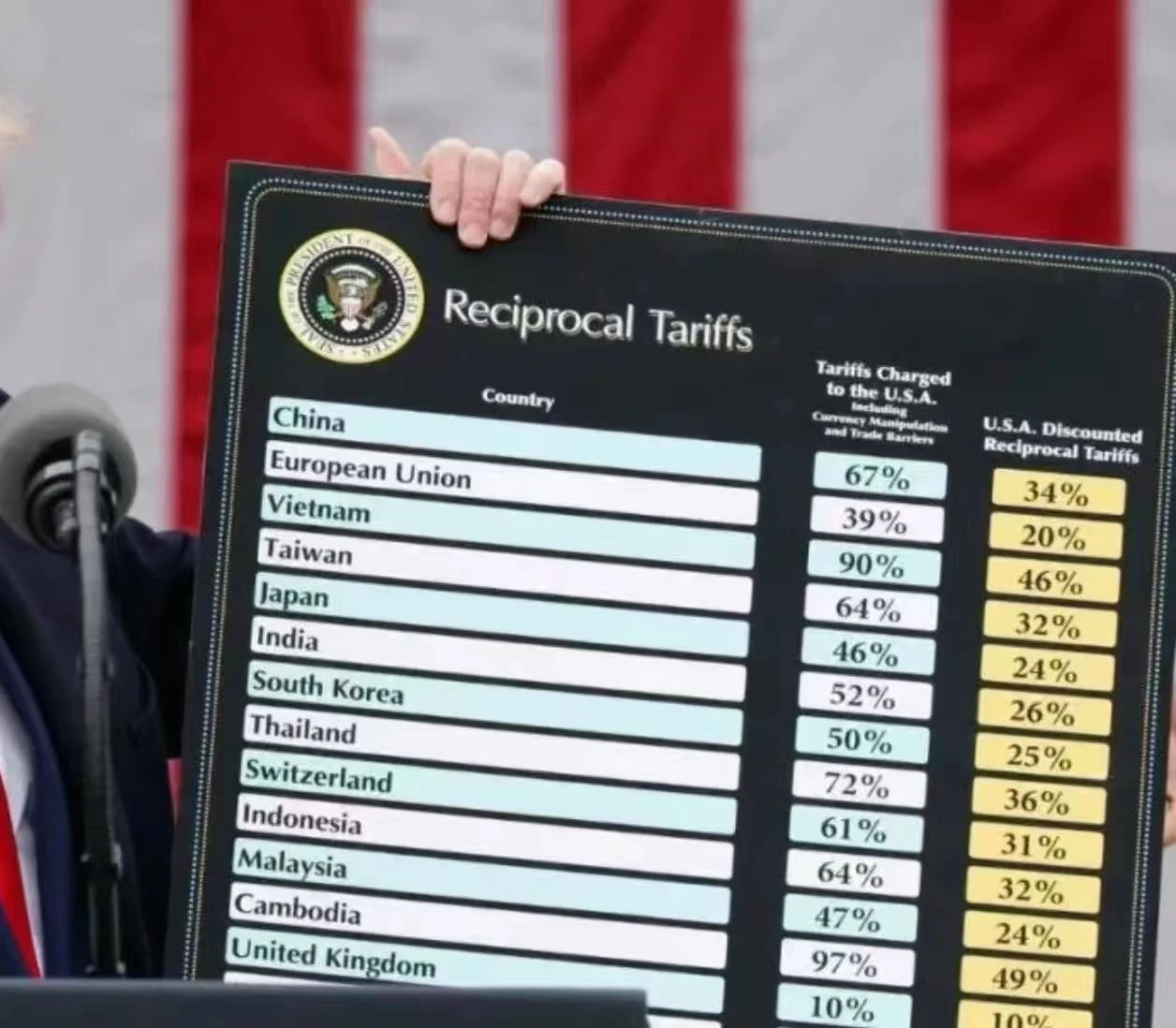

2025年4月2日,美國總統特朗普宣布對美國所有貿易伙伴征收“對等關稅”:來自180多個國家和地區“所有進入美國的商品”將被征收至少10%的關稅,作為新的基準稅率,這部分關稅已于上周六(4月5日)生效;此外,對“與美國存在最高貿易逆差的國家和地區”,特朗普政府將征收更高的關稅。而在特朗普向全世界展示的這張“關稅一覽大表格”中,美國向其前五大貿易伙伴(中國、歐盟、加拿大、墨西哥、日本)施行的關稅稅率均超過20%。

美國當地時間4月9日,特朗普宣布對“除中國之外”的其他國家征收的關稅在90天內將會“暫時維持在10%”。而僅僅在次日(美國時間4月10日),特朗普又在內閣會議上“變臉”,宣稱如果各國“未能達成令人滿意的貿易協議”,他將重新恢復“原本暫停90天”的“對等關稅”。

不論特朗普的“左右橫跳”進展到哪一步,可以確認的是,目前,10%的基準關稅已在美國生效。因此,多位美國化妝品企業高管和創始人向《Business of Fashion》(下稱BoF)《Glossy》及《Cosmetic Beauty》等海外時尚及美妝財經媒體“大倒苦水”,并紛紛表示,美國政府對韓國、法國等主要化妝品制造國征收高達兩位數關稅的“瘋狂政策”已經讓整個美國化妝品行業“天翻地覆”。

“整個世界現在完全瘋了,我們能看到(這個行業里的)所有人都陷入恐慌之中。”護膚品牌Farmacy的創始人兼化妝品制造公司iLabs的首席執行官David Chung對媒體抱怨道。

01

“讓制造業回流美國?”

創始人直批“白日做夢”

David Chung的化妝品制造公司iLabs總部位于韓國,為50多個化妝品品牌提供代加工生產制造服務,他尖銳地指出,特朗普宣稱其對其他國家進口商品加征關稅的目標是讓“制造業回流美國”,“而這無疑于白日做夢,你(美國)有工廠嗎?有生產線嗎?有工人嗎?”Chung發出“三連問”。

“一些MAGA(特朗普的狂熱支持者)似乎以為化妝品是能憑空從貨架上長出來的。”另一位美國化妝品品牌創始人向媒體吐槽道。他指出,每個登上絲芙蘭、Ulta Beauty或其他美國連鎖零售商貨架的美妝產品背后,都擁有一個全球化、復雜化的龐大供應鏈網絡。“一盒腮紅的包材可能來自中國,原料來自法國,研發在意大利,生產制造在越南……它在全球走過一圈之后再作為成品登上美國人的貨架,而總統先生(特朗普)卻認為這整個鏈條的工序都可以輕松在美國完成。”

部分業內專家向《Cosmetic Beauty》指出,韓國、法國、加拿大、意大利等主要化妝品出口國擁有的生產基礎設施是美國本土所不具備的,“盡管部分產品(如護膚品)已實現美國本土量產,但一些技術要求更高的品類——例如凝膠唇線筆、液體眼線筆或超細研磨腮紅——仍需依賴海外生產。”“美國的化妝品制造商除非徹底改變他們的商業模式,才能承接彩妝類產品的生產需求,比如各種筆類產品、眼線筆、眼線液筆、唇線筆等等……說實話,這些產品在美國基本沒有生產線。”化妝品配方師兼美妝KOL賈文·福特(Javon Ford)對BoF解釋道。“由于這些產品需要大規模生產并使用特定技術,核心產能仍集中在韓國。”

專家們還警告說,更值得注意的是,幾乎所有美國化妝品品牌都從中國采購包材。即使是一張小小的標簽,在美國生產的成本也要比在中國采購高出數倍。

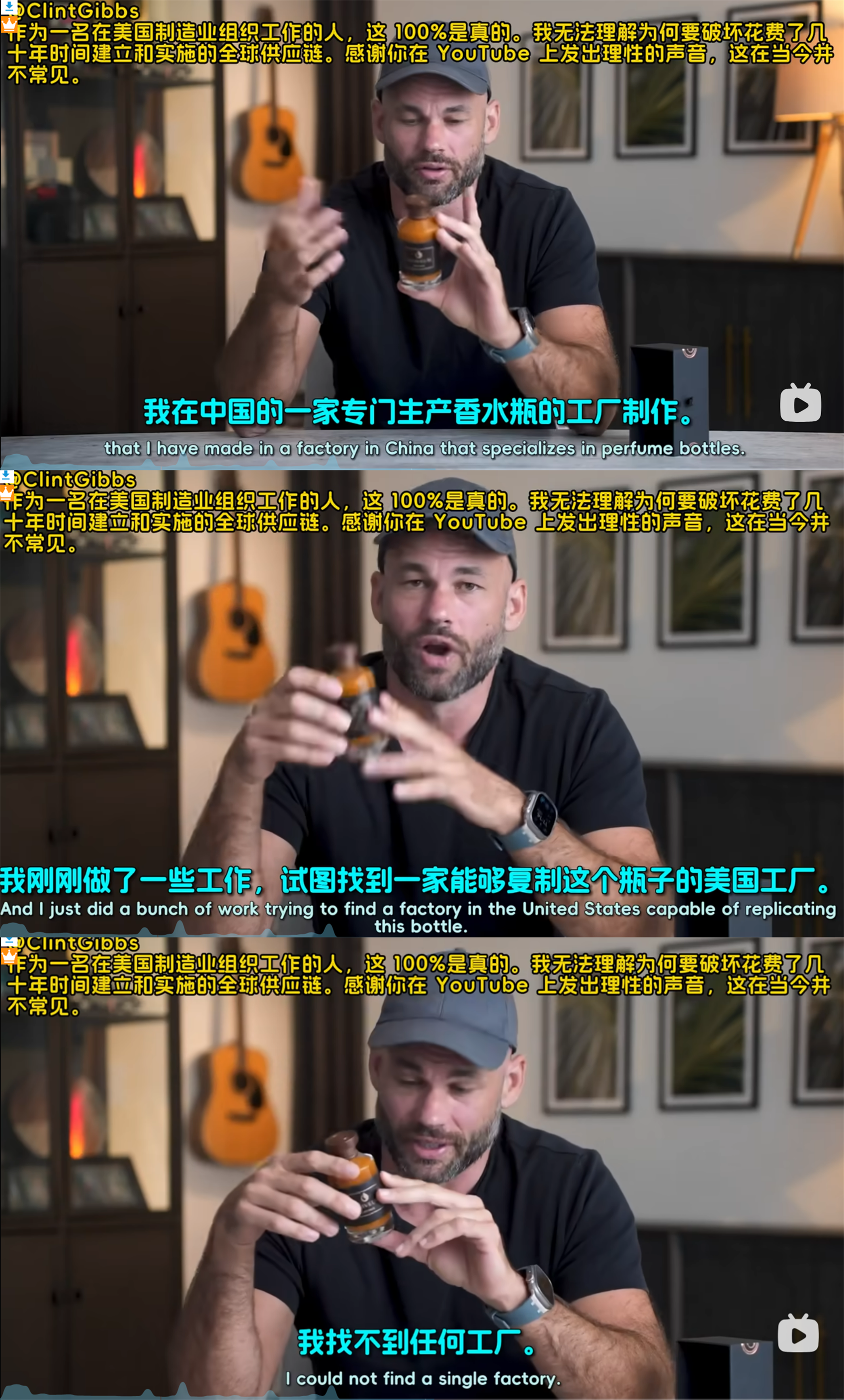

“美國印刷廠的報價高到離譜!他們需要七千美元來制作印版,然后2美元來印刷——每張標簽2美元!”一位美國辣椒醬品牌老板在Youtube平臺上憤怒地說,他還指出,他的辣椒醬瓶子是在中國一家專門生產香水瓶的化妝品包材廠制作的,而當他試圖找到在美國同樣能“復制”這款瓶子的工廠時,“我找不到任何工廠。”

BoF指出,若現行稅率保持不變,嚴重依賴進口的美國化妝品行業將遭受“特別沉重的打擊”。對于那些不在美國采購原料及包材的品牌而言,如何維持正常運營——甚至如何生存下去都將是個大難題。

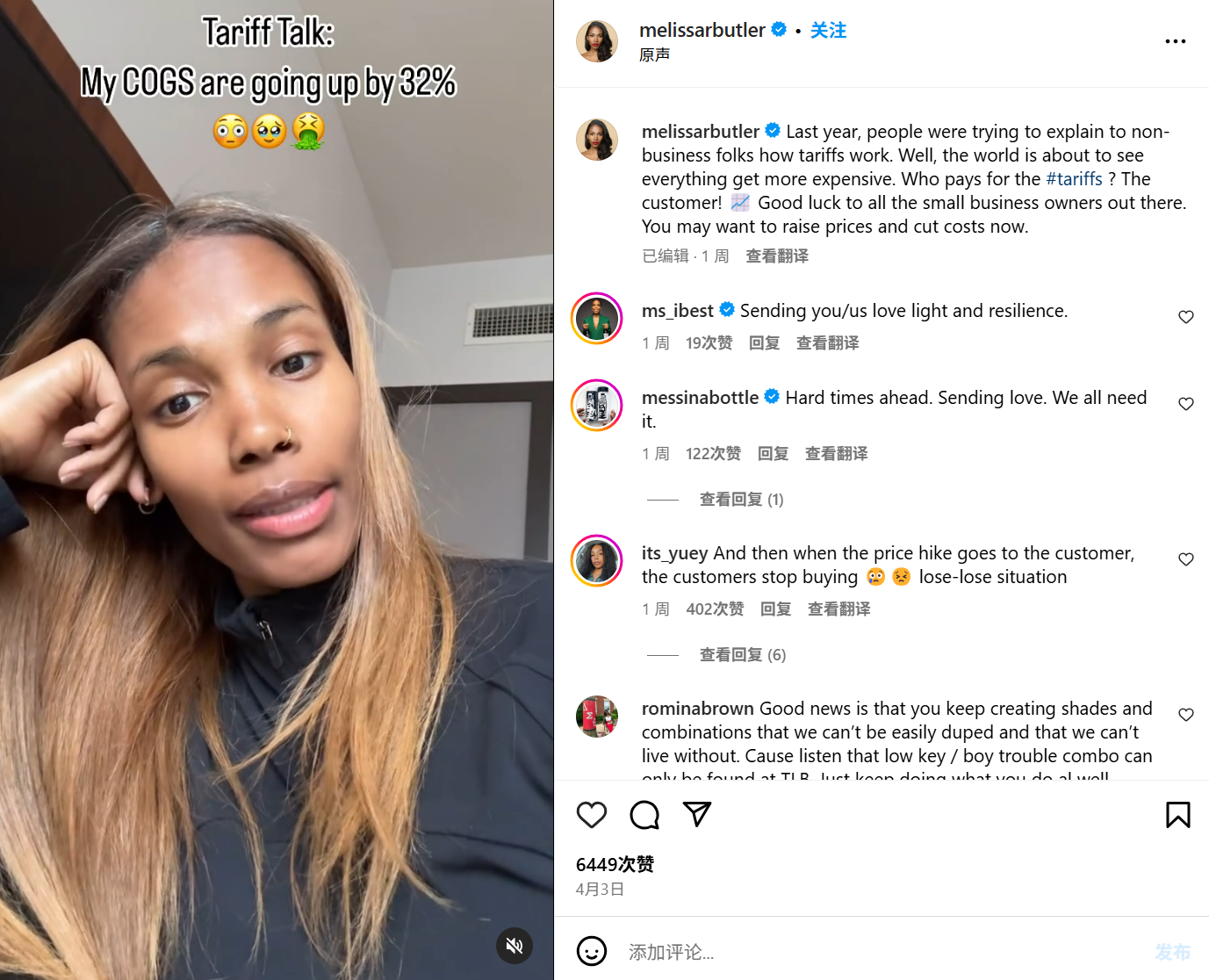

“我們不能就這么吃下關稅的苦果。”The Lip Bar創始人梅麗莎·巴特勒(Melissa Butler)在Instagram的一段視頻中說。她的品牌有85%的產品在中國臺灣制造,包裝則在中國大陸生產,僅有“一小部分”在美國生產。“這會殺死美國的小化妝品企業,它們尤其無法承受這些關稅。”

“這對許多美國品牌來說已經危及生死,”Bespoke Beauty Brands首席執行官Stacey Tank也同意梅麗莎的“激烈發言”,因為她的化妝品公司同樣從韓國及中國采購產品包材。“業內焦慮情緒高漲,我完全理解這種感受——尤其是資金儲備不足的小型品牌與獨立化妝品企業。今早我和另一家化妝品品牌的老板通電話,對方說一旦高昂的關稅成真,她會連員工工資都發不出來。”

02

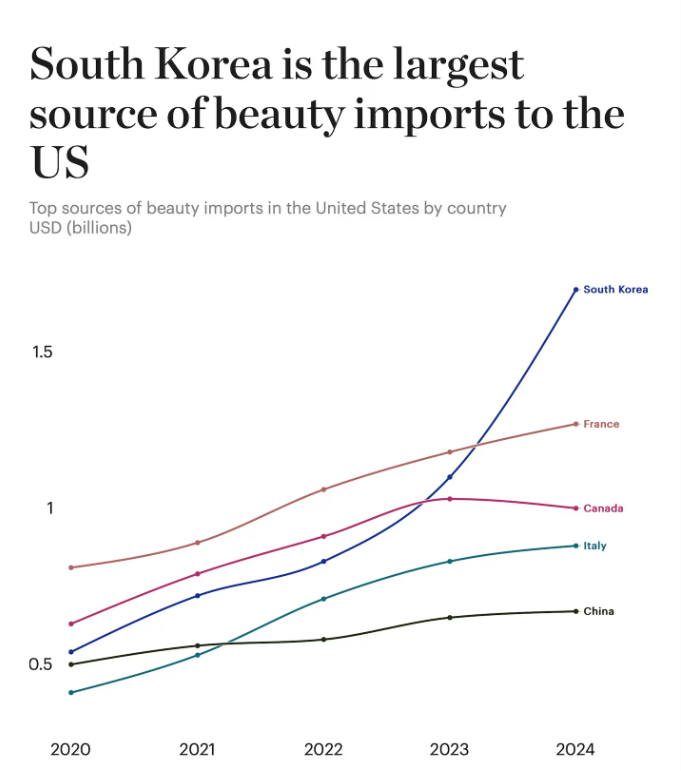

“闖美”韓妝迎“滅頂之災”

去年(2024年),韓國超越法國,成為美國最大的化妝品進口來源國,數據顯示,來自韓國的化妝品占據美國進口化妝品總量的22%。若韓美貿易談判未成功,韓國將面臨25%的關稅稅率,這對在美國勢頭正猛的韓妝來說,無異于“當頭一棒”。

近年來,K-pop音樂與韓國影視作品大量涌入美國市場,再度在美國掀起“韓流”熱潮,而來自韓國本土的K-Beauty品牌也順勢開啟“闖美”之路,憑借這股浪潮在TikTok上投放營銷,將如Glow Recipe、111Skin、Olive & June等眾多“韓國制造”美妝品牌送上美國消費者的梳妝臺。此外,韓國在化妝品制造業的創新也使其逐步崛起為國際美妝品牌的重要生產基地——最初是護膚品,隨后擴展至彩妝,如今護發品類也日益增長。

對這些“闖美”的韓妝品牌而言,即使將其工廠轉移到美國,現有的關稅稅率仍無法使“美國制造”的產品在價格上具備競爭力。據Tank透露,若將其公司旗下的韓國產化妝品轉至美國生產,成本將激增“4到8倍”。

這還不包括為某些特殊產品建立生產設施和制造體系所需的時間與資金投入。Tank表示,若想要在美國打造與其在韓國工廠同一級的美妝產能需要“數億美元”的投資及至少兩到四年的建設周期。

即使是像iLabs這樣已在美國設廠的化妝品制造商,面對這場成本高昂的轉型也僅有“微弱的先發優勢”。“這絕非一日之功,”Chung強調,“我們會在轉型中損失大量資金。”

韓國護膚品牌Krave Beauty創始人Liah Yoo亦在Instagram發布了該品牌將提價的消息,稱其下一批來自韓國的美妝產品將面臨25%的關稅。“(關稅)將徹底改變游戲規則……”她預測韓妝在美國的平價優勢將不復存在,“這或許是韓妝品牌的‘滅頂之災’。”

03

“裁員潮”“漲價潮”雙雙襲來

美國化妝品企業艱難求生

由于各化妝品企業的生產端大概率仍將留在海外,特朗普政府承諾的“為美國制造業提供就業崗位”至少在美妝領域恐難兌現。更糟的是,由于美國化妝品企業都在爭相削減預算,以維持利潤率,美國化妝品行業可能在2025年成為“裁員重災區”。

“作為一家獨立的小企業,我們必須精打細算,這意味著要在每個環節開源節流——不幸的是,裁員也可能包含在內,”Tank坦言。而隨著化妝品企業管理者尋求更廉價的客服方案,裁員潮或將加速AI替代人工的進程,在業內掀起新一輪恐慌。

控制人力成本只是美國化妝品品牌及企業維持利潤率的策略之一。業內高管與專家指出,未來,化妝品企業還可能削減代理合作、壓縮倉儲空間,或改用“更便宜的”原料與成分以降低成本。各品牌也已啟動與零售商、供應商的談判,希望共同分擔新增成本。

“現在所有人的電話都響個不停,我們都在談判,向工廠發問‘你能否降價10%、20%來抵消部分成本?我們也會承擔部分損失。'”Chung描述道,“如今美國化妝品行業的每一環從業者都在承受重壓。”

而當成熟品牌為成本焦頭爛額時,初創品牌則面臨著嚴峻的融資困境。

“部分與我接洽的投資人表示,新的關稅政策出臺后,他們已撤回所有投資意向書。”Tank透露,“現在的新興化妝品品牌很難籌集到資金,如果關稅繼續施行,恐怕今年市場上會‘死掉’一大批新興品牌。”

盡管美國化妝品品牌各自“絞盡腦汁”,壓縮預算的策略也是“八仙過海”各有不同,但行業內的共識是:漲價已成定局。

“無論企業采取何種策略,最終買單的仍是美國消費者,因為沒有人愿意壓縮自己的利潤率。”Chung說。他還預估,美國化妝品市場各品類的價格普遍將上漲至少10%-15%。

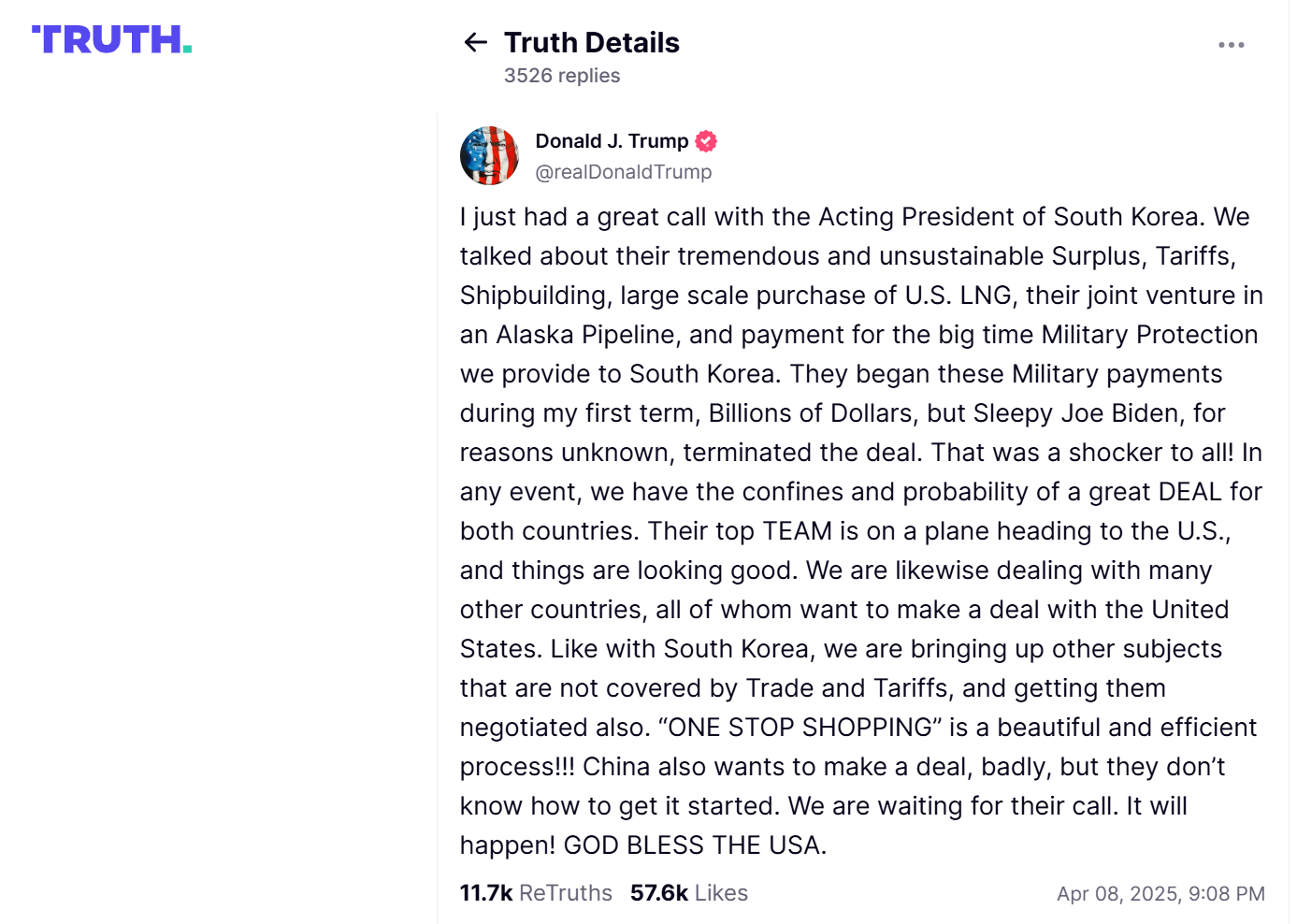

在這場前所未有的“關稅風暴”籠罩整個行業的情況下,還有一部分“闖美”的海外化妝品企業正以“當一天和尚撞一天鐘”的僥幸心態應對危機。4月8日,特朗普在Truth Social發文稱與韓國代總統“進行了一次很好的通話”、“我們有可能為兩國達成一個很好的協議”。

“希望我們的代總統能為韓妝品牌謀得一絲生機。”一位在美的韓妝品牌創始人對BoF說,“我們打算先采取觀望態度,先不撤回在韓國的工廠和發往美國的貨物,等待外交斡旋的結果。”

“我的建議是按兵不動,先觀察這是政治姿態還是既定事實,同時全力優化供應鏈響應速度。”美妝產品開發制造平臺Atelier創始人尼克·本森(Nick Benson)也持相同觀望態度,該平臺為Glossier、資生堂、海藍之謎等品牌對接生產商。

“當今在世者中,恐怕無人經歷過如此規模的關稅沖擊。”Tank總結道,“沒有任何從業者具備應對這種瘋狂局面的經驗。我們只能共同摸索出路。”

編輯:楊敬玲