本文來自微信公眾號“美業新緯度”(ID:meiyexinweidu),作者奔跑的丸子。

“雙十一”的競爭是過去數年互聯網品牌大戰的縮影,從以御泥坊、阿芙精油為代表的淘品牌崛起,再到被百雀羚、自然堂等傳統品牌壓制,互聯網美妝品牌走過了第一個十年。

如今,在下一個十年即將開啟之時,這場戰爭的參戰者變成了以完美日記、花西子、HFP為代表的新生力量,它醞釀于中國美妝消費者的年輕化趨勢之中,在新平臺流量入口的傾斜滲透下迅速發酵。

今年“雙十一”的戰況是一個轉折信號,硝煙雖未散去,但格局已漸清晰。

當流量紅利逐漸褪色,神奇的野蠻增長戛然而止之時,這些新銳美妝品牌是否會步入淘品牌的后塵?

當參戰者興致勃勃即將邁向一個全新的戰場之時,是否該停下腳步思考,前方的路是火焰還是海水?

淘品牌:一個時代的崛起與沒落

13年前,誓言只做面膜的黃曉東在美博會上碰了壁。

他帶著歷經一年時間研發,擁有十余款水洗面膜的膜法世家走遍了美博會的每一站,兩年時間卻只招到了一家代理商。在傳統渠道走不下去的黃曉東偶然發現在淘寶上買化妝品,一個月能有幾十萬營收的檸檬綠茶。

2007年,黃曉東索性也注冊了一個淘寶店,并成立一個小團隊專門研究淘寶商家的店鋪運營。

同樣是2007年,化妝品的“門外漢”戴躍鋒一次偶然遇到了湖南本土品牌御泥坊,并順利成為該品牌的經銷商之一。

經過近4個月的準備,戴躍鋒的御泥坊淘寶網店于2007年3月8日正式開業,當時,店里只有三款產品,兩款洗面奶和一款面霜。經過一年的調整,戴躍鋒把淘寶店升級為旗艦店,賣家信用升至雙皇冠,不到兩年時間,御泥坊的網上銷量超過四萬件。

兩年后的9月,雕爺一手創辦的阿芙精油正式入駐淘寶,開放品牌官方旗艦店,并以“阿芙,就是精油”這一品牌定義品類,快、穩、準、狠直擊市場痛點,在短時間內脫穎而出,鼎盛時期更是創下“淘寶每賣出三瓶精油,就有兩瓶是阿芙”的神話。

此時,膜法世家也重新“裝修”了淘寶店鋪,升級為旗艦店這種“專柜”的模式,從而得到阿里的大力扶持。

2012年,淘寶商城正式更名為天貓,御泥坊、膜法世家、阿芙這類生根于淘寶的“淘品牌”隨之改名為“天貓原創”,即在天貓平臺上誕生成長的年輕品牌。

當時,百雀羚、自然堂、歐泊萊等傳統美妝品牌尚未開展線上電商的業務,消費者在淘寶上的購買選擇相對較少。此外,阿里也看到了淘品牌對平臺的良好帶動作用,從而在流量傾斜、品牌推廣、低價折扣等方面提供了一系列的幫助,使得淘品牌優先進入發展的快車道。

據當時公布的數據來看,2012年,“淘品牌”總數達到121家,其中美妝類淘品牌數量超過10家,分別是御泥坊、膜法世家、阿芙、芳草集、柚子舍、植物語、PBA等赫然在列。

2013年淘寶雙十一交易額突破350億,其中天貓平臺化妝品類目當天的銷售額超過5.2億,同比增長67%。阿芙以當天銷售總額4884萬元開啟了蟬聯冠軍之路,御泥坊則以4000萬的銷售額不斷刷新記錄,登上排行榜第三。

那時的淘品牌可謂一騎絕塵,作為最早的電商創業者,以“亂拳打死老師傅”之姿抓住了先發的機會和紅利,也為后來的創業企業樹立了榜樣和信心。

但伴隨互聯網電商B2C的流量紅利逐步消退,一方面,傳統美妝品牌商開始觸網、天貓“全球化”戰略也吸引海外巨頭入局使得競爭加劇;另一方面唯品會、聚美優品等垂類電商平臺崛起,使得依靠阿里這一單一流量源泉的淘品牌此后的發展之路受阻。

2014年開始,野蠻生長的淘品牌猛踩剎車,2015年則明顯出現后勁不足的態勢。

在這張2012年到2019年天貓雙11美妝品牌銷售排行榜上,曾經蟬聯榜首的阿芙直接在2015年玩了一把消失,此后再也不見蹤跡,取而代之的是老牌國貨百雀羚。

此外,隨著自然堂、一葉子、佰草集等本土老品牌大量涌入,曾經風光一時的御泥坊、膜法世家也在之后的一年被無情地踢出榜單。

在去年,有多個知名淘品牌牽扯進來的數起并購案中,放棄IPO之路的阿芙精油想以10億人民幣賣身御泥坊,但最終慘遭流產,不得不試水“微商”做起了“社交新零售”。

今年,膜法世家欲通過中路股份以56億天價借殼上市,不成想4個多億的利潤對賭失敗,栽了跟頭還惹來“一身腥”,讓上市計劃成為泡影。

這些,也從側面反映出這兩年淘品牌的日子確實不好過。

一邊,傳統國貨和海外大牌構筑的線上運營體系越發成熟完善,讓曾經想用亂拳打死老師傅的淘品牌們到底還是被老師傅給拍倒了。

而另一邊,完美日記、HFP、華西子等新銳品牌依靠全新流量窗口闖入,撕開了國貨品牌“中低端”市場的口子。

新銳品牌:“淘品牌”的復制者?

“新銳品牌和淘品牌沒有差異,他們還是在走我們之前的路,你等著看。”某淘品牌工作人員張鑫說。

如今,新銳品牌的迅速發酵和10年前淘品牌的集中式爆發一樣,有許多共性,也有其獨特之處。

面對傳統品牌和海外大牌已經積淀多年的品牌影響力,新銳品牌集中火力以營銷為壁壘,通過流量優勢打造爆款,以覆蓋更多的粉絲來提升自己的增量市場,這一點和十年前淘品牌的作法如出一轍。

只不過,不一樣的地方在于那時只有淘寶,只有阿里系的流量,現如今流量更加分散、平臺更開放、營銷玩法更多,讓新銳品牌的成長鏈路更加立體、多元,觸達消費者的方式更加豐富,但落入“營銷”窠臼的同時,換來的是流量更貴了,營銷費用更高了。

“和KOL合作,找準時機和找對人非常重要。”以原液護理式產品斬獲粉絲的壹可醫研ECOONER線下事業部中國區總經理Liya Lin告訴美業新緯度。

據Liya Lin透露,壹可醫研ECOONER在張韶涵錄完“歌手”后第一時間和她合作,和林允80萬一條小紅書比起來,剛剛煥發“第二春”的張韶涵那時報價不高,口碑也還不錯,推過煙酰胺的產品后,一兩天時間就賣出大幾千件,但是后續的推廣卻沒那么順利。

“后來找張韶涵合作的品牌太多了,良莠不齊,品牌種草的效果大打折扣。我們又嘗試了找包文婧和《都挺好》里面的大嫂高露,雖然關注度不及頭部明星,但是知性的這種感覺和我們的品牌相符,轉化率非常可觀,這是非常意料之外的。”

除了小紅書平臺,抖音和直播也是美妝品牌營銷的必爭之地。

據Liya Lin介紹,壹可醫研ECOONER在直播賽道頭部KOL李佳琦和薇婭爆紅之前就找過他們在抖音上做推廣,但是由于太過早期,整體營銷效果并不盡如人意。

爆紅之后的李佳琦雖然能夠一分鐘賣出10萬盒面膜,但單條抖音推廣價格已經升至100萬,令許多小型企業望而卻步。

“找網紅帶貨就像是在賭博,運氣好的話,能爆,運氣不好,投入一兩百條視頻,幾百萬打水漂也是常有的事。”一位代運營公司的工作人員告訴美業新緯度。

目前該工作人員所運營的小眾國產美妝品牌主要選擇中腰部的網紅進行投放,一個月為一個投放周期,挑選30名KOL進行合作,三到五個周期后才可能產生1到2篇的爆款內容,此外,這類代運營或者MCN機構并不保證每個階段的ROI。

就像優衣庫創始人柳井正在暢銷書《一勝九敗》中描繪的一樣,在內容營銷方面,品牌商面對的都是一勝九敗的局面——比如說一條視頻能跑出來,背后是9條視頻跑不出來的犧牲為代價。當然9條還算少的。

顯然,在這場美妝與KOL之間的博弈中,KOL們占據了上風。

據了解,抖音分數數量在100萬上下的網紅博主,一條20秒以內的視頻平均報價在2.5萬,60秒以內的視頻平均報價則在4萬元左右。

不少品牌方表示,網紅帶貨的投入產出比極低,品牌這是在做虧本生意,大部分網紅所產生的價值根本達不到她們的收費標準。

“淘品牌當時的平均營銷投入占比在35%左右,現在的市場只會更高,前期投入的越多,后期帶來的營收就越多,所以必須有魄力肯下本才行。”張鑫告訴美業新緯度。

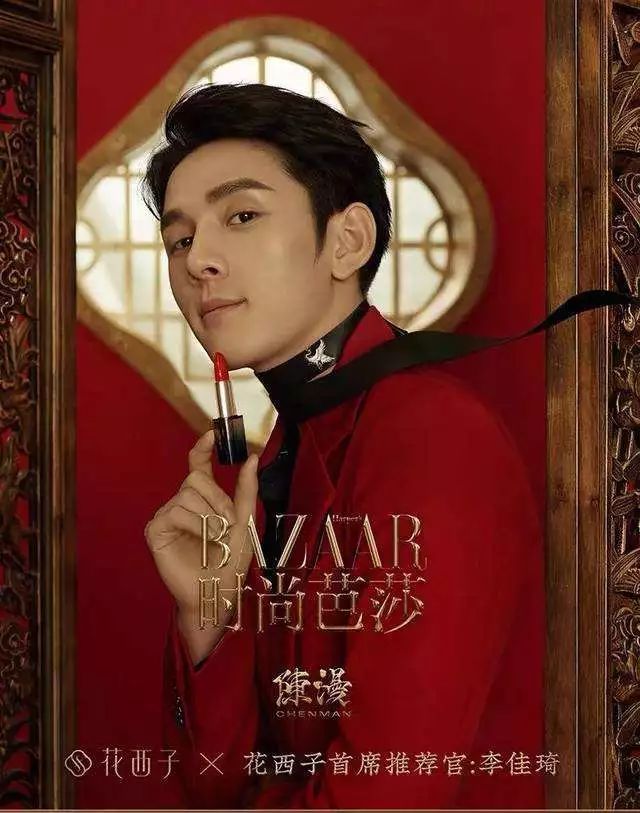

首次參加天貓雙十一就銷售額破億的花西子,成為今年名副其實的黑馬,也是繼完美日記后第二個闖進美妝銷售TOP10的年輕國貨品牌。

作為李佳琦一手奶起來的花西子,兩者的綁定關系已經在消費者心目中根深蒂固,不少人猜測花西子是在前3個月給了李佳琦100%的返傭,也就是說前三個月的銷售額花西子一分錢不要,全部給李佳琦。

“通常海外品牌給到KOL的返傭是20個點左右,國產品牌能達到50個點,網紅品牌為了能快速打開銷路給100個點不足為奇,有些甚至能給到120%個點,完全是在虧錢賣,目的就是積累勢能,等后續推起來之后再賺錢。”上述工作人員告訴美業新緯度,品牌商的日子并不好過,很多等不到勢能爆發的那一天。

“我之前對接的淘寶排在前幾名的主播,要價是千萬級別然后再加鏈接的傭金,所以,小品牌找TOP級別大主播做直播基本都是虧錢,只有主播賺錢。”

布局線下,新戰場并不容易

“摸著石頭過河”的時代已經遠去。誕生于互聯網時代的企業要想發展,就必須遵循互聯網企業的打法和規則,以合乎時代的邏輯往前推演。

比如,在線上風生水起之后,回到線下就成為了必然。

2016年底,馬云提出了新零售的概念,淘品牌選擇遵循游戲規則,紛紛嘗試線下化,但到目前為止,線下的效果始終不見起色。

去年,膜法世家被爆出線上線下產品不同品質,線下質量遠遠低于線上,遭到不少消費者投訴、退貨。御泥坊雖然通過直營、加盟、代理等多種方式布局線下,進入KA、CS等渠道實現快速擴張,但從財報上看,超過90%的營收仍然來自線上。

互聯網電商圈流傳這樣一句話,“互聯網品牌,五年內不做線下,就沒有未來。”

如今,新銳品牌們也正在接受這句話的洗禮,準備迎接線下運營的大考。

今年9月,完美日記全國最大線下概念店在成都春熙路開業,正式開啟“新零售”戰略,2020年將開出40家門店,未來三年內將在全國布局600家線下專賣店。

逸仙電商新零售事業部總裁馮琪堯表示,完美日記在線上的粉絲量基本已經觸頂,如今正需要通過線下渠道進行拓展新顧客,與此同時,線下門店已經成為新品牌提升互動和體驗的重要渠道。

但實際上,布局線下新戰場,并非易事。

據完美日記方給出的數據,其線下門店相比于同類定位品牌,在門店裝修的成本上高出一倍,此外,線下的團隊搭建、線上線下的結合、SOP流程等方面也都是線上品牌進入線下后需要面對的挑戰。

“互聯網美妝企業走到線下多數是通過KA、CS等B端渠道,很少或根本就沒有自己組建經銷商體系,這一定程度上限制了其線下的拓展,而完美日記、橘朵直接選擇直營模式進行TO C,無疑加大了線下的運營成本和難度。”新零售專家鮑躍忠告訴美業新緯度。

成立于2016年的橘朵的確更急于進軍線下。

兩年前,橘朵就開始和名創優品合作,一舉創下僅占店鋪4%的SKU卻贏得40%營收的傲人成績。今年,橘朵繼續選擇和線下渠道合作,目前已經進駐到屈臣氏、酷樂潮玩、紀念日百貨等實體零售店。

但對于直接與消費者面對面的直營門店或專柜的模式,橘朵的態度則顯得尤為謹慎。

今年3月,橘朵在上海新天地廣場開設了第一家快閃店;8月,又在長沙開了一家為期半個月的快閃店;一個月后,在杭州的快閃店也正式開業,讓人意外的是,此次橘朵選擇繼續延長開店時間,為期半年,讓快閃成為“慢閃”。

“目前線上品牌的一致做法是先用快閃店的模式在小范圍內投放試錯,接連登陸幾個城市后,再進行線下更加精準的門店規劃。”一位美妝行業資深人士告訴美業新緯度。

通過“慢閃”的模式短時間內對線下門店進行改進和完善,探尋實體店的運營規律,足以見得橘朵對于線下布局的小心翼翼。

依靠互聯網起家的美妝品牌,一直是輕資產運行的模式,這些年做的事情主要集中在品牌建設和資源整合,在線下沒有多少積累和優勢,線下的供應鏈和營銷打法,也和線上存在巨大差異,傳統品牌已經在線下形成的渠道、市場、技術等壁壘很難逾越。

但該業內人士認為,國產品牌的優勢在于上新的速度。

海外品牌的研發周期、上市周期都很漫長,出新頻率至少半年左右,一年時間才會有一次比較大的變動,且通常只是在包裝方面有所差異,產品研發方面很難短時間進行更迭。

而國產品牌尤其是新銳品牌離中國市場更近,離消費者更近。

一方面新銳品牌會邀請KOL融入到產品研發過程中,通過KOL對于市場風向的察覺來把控流行產品、潛在爆款的研發方向。另一方面,產品調研、用戶反饋等速度的提升也讓新銳品牌的出新頻率遠遠高于海外品牌。

通常,新銳品牌能夠保證在每個季度都有新品上市,而頭部品牌完美日記則是能做到每個月研發3到5款新品。與之相比,老牌國貨百雀羚則要是一年甚至一年半才能有新產品上市。

此時,高頻率的上新和不斷增加的SKU也對新銳品牌即將大規模開展線下門店提出了更高的要求,供應鏈能力、庫存周轉率、SKU管理等都將成為全新的挑戰。

“就算打破這些壁壘,與傳統企業和海外企業仍舊是短兵相接的狀態,線下仍然會是一個四面楚歌的環境。”鮑躍忠說。